Nord e Sud d’Italia alla sfida dello sviluppo e della promozione umana

Siamo chiamati, qui a Milano, a una riflessione sul nostro Paese, un paese diviso, spezzato, come ci dicono i drammatici numeri della Svimez in una soffocante caduta di interesse con la complicità dei mezzi di informazione. Numeri che suscitano sdegno per chi ha sempre guardato al Mezzogiorno in una visione unitaria del Paese, come questione nazionale e occasione di crescita e di un equilibrato sviluppo economico e sociale.

Non apparteniamo né al partito del rimorso né a quello del rimpianto. Guardiamo al presente e al futuro. Non abbiamo visto scelte conseguenti all’annunciato masterplan di agosto e alla scadenza del 16 settembre.

Il Mezzogiorno vive il profondo squilibrio tra demografia e base economica, che genera disoccupazione strutturale. E’ quel “vaso bucato” bene rappresentato da Giannola, dalla virgola di Ponente che riversa la domanda effettiva verso le altre regioni e verso l’estero.

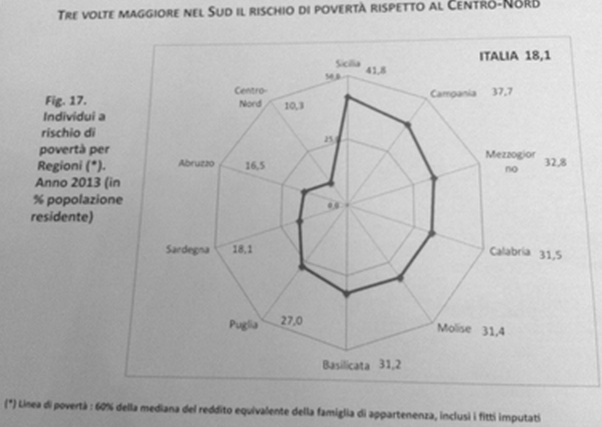

I divari, non solo quelli economici, si sono allargati nella istruzione, nella giustizia civile, nella sanità, negli asili, nella assistenza sociale, nei trasporti locali, nella gestione dei rifiuti.

Non solo il livello della disoccupazione ma anche la dinamica degli investimenti fissi lordi scesi dal 20,2 al 16,9 come quota del pil. Sono aumentate le nuove sofferenze rettificate soprattutto per le imprese da 4,89 a dal 4,89 del 2010 al 6,27 del 2014. Sono peggiorate le condizioni di accesso al credito e del costo dei finanziamenti. Mancano le strutture e gli strumenti. Come la legge Colombo del 1959 n. 623 per le pmi.

Non si possono orientare nuove scelte se non si guarda a ciò che è successo negli ultimi trenta anni.

Oggi non è il caso di tornare sulla storia economica del Paese, con i suoi traguardi raggiunti e con gli errori compiuti. Mi preme sottolineare come nel momento delle crisi più acute quella degli anni settanta quella della industrializzazione forzata e quella degli anni novanta, quella del risanamento della prospettiva europea il Mezzogiorno sia stato strangolato, togliendoli l’ossigeno nella forma delle risorse necessarie al completamento dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi. La fotografia è quella delle attuali 868 opere incompiute in gran part e nel Mezzogiorno.

Sono stati criminalizzati i 30 mila miliardi della fiscalizzazione degli oneri sociali della legge 64 dimenticando il riequilibrio verso il nord della sommatoria di cassa integrazione per 20 mila md e dei prepensionamenti per 25 mila md, quindi con un saldo negativo per il sud. La linea di Maastricht è stata portata avanti senza una nuova politica economica. L’esaltazione di un astratto mercato e delle regole della concorrenza delle imprese è apparso spesso in contraddizione con una linea di coesione e economica e sociale. Alla chiusura del ciclo dell’intervento straordinario non si è fatto fronte con una politica per le aree svantaggiate e delle aree depresse e di riequilibrio. Alla chiusura delle strutture specializzate non hanno corrisposto adeguati istituti per i compiti di produzione orientamento e incentivazione. Si è fatto leva su un regionalismo incapace di affrontare le sfide della progettazione e della realizzazione di programmi. Le pratiche relative all’utilizzo dei fondi strutturali europei richiedono 60 passaggi anziché 4 o 5 come sarebbe necessario.

Non possiamo dimenticare che la legislazione industriale con agevolazioni creditizie fu dirottata al nord. Si potrebbe fare l’elenco: legge 346/1982, legge 696/1983 solo 0,5 al sud; 399/1987 9 md su 55 stanziati; la legge 317 del 1991 sulle pmi solo 7 per cento dei 1114 md di incentivi.

Può una area di 14 milioni di abitanti senza quindi le isole può pensare ad una rinascita senza una grande banca lega al territorio per usare le parole di Giannola se perfino al nord il merito del credito si scontra con i parametri dei controlli della vigilanza europea?

Se nei quaranta anni prima della chiusura avessimo tenuta ferma la natura degli interventi agevolativi è probabile che la risposta sarebbe stata maggiore.

L’abbandono dell’intervento straordinario ha accentuato i divari nord sud, la frattura si è allargata, allontanando l’obiettivo della unità del Paese. Al momento della chiusura c’erano 36.000 pratiche. Dei 120 mila md della legge 64 erano stati erogati 37 mila rispetto ai 71 mila impegnati.

Si è dimenticato con troppa disinvoltura che la legge sulla riserva degli investimenti articolo 3 legge 634 del 1957, poi art. 5 legge 717 del 1965, poi art 7 legge 853 del 1971 , poi art. 17 c 6 della legge 64 del 1986 è stata disapplicata con una circolare del tesoro interpretandola come programmi generali e non specifici. Potenzialità considerevoli sono restate inespresse.

Nino Andreatta nel marzo 1993 ricordava come il livello di convergenza dei diversi pezzi di economia del Paese è stato minore di altri paesi in cui modesti erano stati gli aiuti alle politiche regionali, la metà di quella degli Stati Uniti.

Le esperienze ci dicono che non è la via delle politiche regionale la più idonea per affrontare la gravità dei problemi, ma quella generale la via dello sviluppo. Ma il ragionamento di Andreatta è rimasto incompiuto perché al momento della chiusura dell’intervento prevedeva la costituzione di una grande società dell’acqua per conferire dighe lavori finanziamenti know how per il completamento delle opere. Così come prevedeva una agenzia di controllo parlamentare per un azione di sorveglianza sulle decisioni del cipe sul Bilancio, sugli appalti e tuteli ogni cittadino. Vedeva questo strumento come controllo sull’esecutivo, sulla discrezionalità, sul clientelismo.

Quale è la via per invertire la rotta e determinare investimenti e occupazione con un recupero dei divari economici e sociali. Non può che essere quella di un piano di investimenti pubblici anche se mancano gli economisti dello sviluppo, una categoria ormai fuori moda, se non vogliamo permanere in un ciclo di sottosviluppo permanente di cui il crollo delle nascite è un indicatore più evidente.

Marcata contrazione degli investimenti.

Spesa pubblica decentrata e politiche di coesione dimostra come in alcune regioni come Campania, Sicilia Calabria gli investimenti infrastrutturali hanno attuazione più lenta rispetto al resto del Paese.

Il mezzogiorno chiude il 2014 con un pil negativo di 1,9 rispetto a – 0,4 Italia

Pil pro capite di 16,1 (migliaia di euro) contro una media nazionale di 25,3 determinata da 29,9 del NE 31,9 del NO e da 27,9 del centro.

Gli investimenti 1,4 rispetto a 5,3 Italia

La vulnerabilità delle famiglie è più accentuata perché è 8,6 rispetto a 6 Italia L’export -4,7 rispetto a 2 Italia Solo Abruzzo Molise e Basilicata hanno segno positivo, per peso del settore automotive per le lungimiranti scelte del passato con le localizzazioni della legge 64.

I tassi di interesse sono di quasi due punti più alti del resto del Paese. Tutte le regioni sopra il 4 ad esclusione dell’Abruzzo.

C’è un dato su cui riflettere i numeri rischiano di essere fuorvianti, perché la media nazionale è falsata da un nord che cresce e un Sud a due facce che arretra con una ulteriore frattura longitudinale in cui Puglia e Basilicata registrano demografia più leggera e migliore capacità istituzionale e Calabria e Campania eccesso di popolazione, base economica efficace molto ridotta, larga disoccupazione e lavoro nero. Siamo in presenza di due Italie. Viene da domandarsi se è stato fatto il possibile modificare una tale situazione; se le scelte di governo siano state quelle giuste o meno. Ritengo che avere puntato sulle esportazioni piuttosto che sulla domanda sia stato un errore di fondo. Si è finito per privilegiare il nord.

I dati degli ultimi quattro trimestri confermano una crescita del pil trainata dall’export, ma con investimenti -0,4 e domanda nazionale +0,4.

L’errore del regionalismo nell’intervento straordinario, spingeva per un localismo senza orizzonti quando ancora era necessaria una strategia globale. Poi accordi di programma, programmazione negoziata, nuova programmazione intese istituzionali di programma, programma quadro, pic, pit, priu, proust, acronimi per sociologi.

Negli anni scorsi il Mezzogiorno è stato il Bancomat per lo stato che ha utilizzato i fondi assegnati per altre destinazioni.

Unico dato positivo il risparmio: 232 md, superiore al centronord, 186 al Nordest mentre al Nordovest è 273. Sia famiglie che imprese crescono del 2,7 per cento. Il fenomeno può essere interpretato come risultato di lavoro sommerso, come minori consumi rispetto alla capacitá di spesa, a maggiore prudenza rispetto alla crisi economica.

Il risparmio del mezzogiorno non viene canalizzato nell’area di riferimento. Viene meno di conseguenza la mission delle fondazioni bancarie, nei settori di intervento previsti dalla legge Ciampi con obiettivi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico.

Pochi dati. Se il 61 per cento delle erogazioni è localizzato nella provincia sede della Fondazione che cosa può andare al Mezzogiorno senza banche e senza fondazioni? Poco più di 2 md mezzi patrimoniali rispetto ai 40 complessivi. Al sud va il 4, 7 per cento del totale di 888 milioni di erogazioni al netto del volontariato.

Al Mezzogiorno vengono negate le treS: sussidiarietà, solidarietà e sviluppo. Non trovano applicazione perché i soggetti sociali non sono nelle condizioni di creare valore sociale, promozione, il solidarismo innovativo, il Welfare di comunità, essenziale nella situazione attuale, per lo sviluppo e la valorizzazione della persona nella sua autonomia e responsabilità.

Occorre un approccio nuovo. Le scelte si fanno sulla legge di stabilità. L’operazione sulla spending review e quella sulla riduzione della pressione fiscale devono guardare ad allargare il mercato domestico, riducendo lo scarto tra i livelli dei redditi e la spesa del sud rispetto al nord. Nel mezzogiorno si apre una questione nuova lo squilibrio tra demografia e capacità di produrre del settore manifatturiero che è caduto del 35 per cento rispetto ai volumi del 2007. E’ questa la drammaticità della situazione.

Far aumentare il processo di convergenza è questa la sfida che il governo ha di fronte. Individui i grandi settori di intervento nelle infrastrutture nella logistica, nei trasporti, nella comunicazione nella energia costringendo le regione a stare dentro un progetto di sviluppo. Ridurre le differenze è l’obiettivo per far crescere l’Italia.

Paolo Savona nei giorni scorsi ha posto il Ministro Padoan e il Governatore della Banca di Italia di fronte alle loro pesanti responsabilità perchè non si può immaginare che non comprendano la situazione.

Le politiche di coesione europea non dovrebbe avere programmi di cofinanziamento perché nella situazione di difficoltà economica dell’Unione impediscono allo Stato di incidere più efficacemente.

Per quanto attiene alla promozione umana occorre ridurre il gap sociale nell’ associazionismo che necessita anche di sostegni che ci riportano alle fondazioni bancarie e dunque all’ossigeno per vivere e crescere e che alimentano lo sviluppo dell’associazionismo positivo.

La copertina dell’Espresso che cancella dalla rappresentazione dell’Italia il Mezzogiorno è la dimostrazione che la questione settentrionale si è riproposta sotto altre vesti e fino a quando non si accenderà il dibattito sulla questione meridionale, il Sud non si risolleverà senza una politica nazionale.

In un tempo in cui si cancella il bicameralismo per realizzare un astratto, confuso, contraddittorio monocameralismo forse occorrerebbe recuperare i principi del titolo primo della Carta costituzionale recuperandone il significato più autentico come quelli consacrati e dimenticati negli articoli 1: L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, appunto il lavoro come caratterizzazione economica e sociale ma anche giuridica, lavoro di tutti (Ruini), come espressione della comunità popolare solo quando ogni uomo avrà realizzato nella pienezza del suo essere il massimo contributo alla prosperità comune (Fanfani) o l’articolo 3, comma 2, per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese; l’articolo 4 quello che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro con l’indicazione programmatica al legislatore per rimuovere gli ostacoli perché la disoccupazione è ostacolo alla libertà di eguaglianza e alla libertà dei cittadini per il pieno sviluppo e la piena affermazione della persona umana, perché il lavoro si collega allo sviluppo della società.

Che fare?

Servirebbe una grande banca di sviluppo regionale costruita dalle regioni meridionali e in grado di promuovere sviluppo anche con i paesi mediterranei.

Servirebbe riaprire una discussione sul modello di struttura per riattivare la crescita.

Servirebbe una riflessione a livello istituzionale non limitata a odg, ma con scelte chiare valorizzando il processo di integrazione interregionale perché solo da condivisione degli obiettivi consente di superare le difficoltà aggravate dalle contrapposizioni.

Servirebbe canalizzare i rilevanti risparmi privati verso investimenti privati con nuovi strumenti finanziari e soprattutto agendo con la leva fiscale.

Servirebbe affrontare il problema della legalità sul territorio con azioni concrete straordinarie.

Servirebbe accentuare la promozione umana come sviluppo, come progresso, come sviluppo dell’uomo nelle sue dimensioni socio-politiche, come risposte a bisogni e diritti se si vuole che l’uomo sia uomo.

Dobbiamo allora domandarci a quale crescita, a quale sviluppo, a quali valori, a quale uomo?

L’incontro odierno non sarà stata una occasione vana se riusciremo a muovere le coscienze.

Bibliografia essenziale

Adriano Giannola, Sud d’Italia, una risorsa per la ripresa Salerno editrice, 2015

Massimo LoCicero, Sud a perdere, Rubbettino Editore, 2010

Stefania De Simone, Francesco Saverio Matteo, il Sud in bilico, Rubbettino editore, 2008

Banca d’Italia L’economia delle regioni italiane nel economie 2014, 26 giugno 2015, www.bancaditalia.it

Banca d’Italia, Economia in breve, www.bancaditalia.it

Camera dei Deputati, Intervento nel Mezzogiorno e politiche regionali, 1994

Acri, ventesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, www.acri.it